Cultures et langues régionales

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Thèmesanimaux argent art bande bonne cadre camp chez collection concours dessous écriture des voyages

Rechercher- · oeuvre picturale sur l'engagisme

- · photo grand manicon tamoul

- · ponama état sanitaire d'un convoi

- · govindin américain

- · jean yves carpanin

- · sully govindin

- · ancien padon tamoul

- · chariot malbar

- · dessin mardevirin

48 25 août 2012 claude

49 25 août 2012 emmanuel

50 germ

51 27 août 2012 céline

52 12 septemb

Par govindin, le 27.12.2012

http://www.ind ereunion.net/a ctu/suryava/sv 6.mp3

Par Anonyme, le 14.10.2012

n° 47 dominique juin 2012http://gov indin.centerbl og.net

Par govindin, le 27.07.2012

lucay le 17/06/2012 46 n° 5896638http:// govindin.cente rblog.net

Par govindin, le 20.06.2012

antoine 26/05/2012 45 n°7861241 http://govindi n.centerblog.n et

Par govindin, le 01.06.2012

· Les pénitences de Tilordilèn

· Les engagés indiens à La Réunion au XIXe siècle

· Grand-Manicon et autres textes

· Icône des engagés indiens dans le camp

· BARLDON

· Retour vers Calcutta

· Padon & Vanavarson

· Bio-bibliographie

· Les chants du vartial

· Rapatriement vers Calcutta (II) Annexes

· La tragédie d'Appassamy

· Indianité & Insularité créole

· GERM

Statistiques

Date de création : 11.03.2012

Dernière mise à jour :

30.04.2012

12 articles

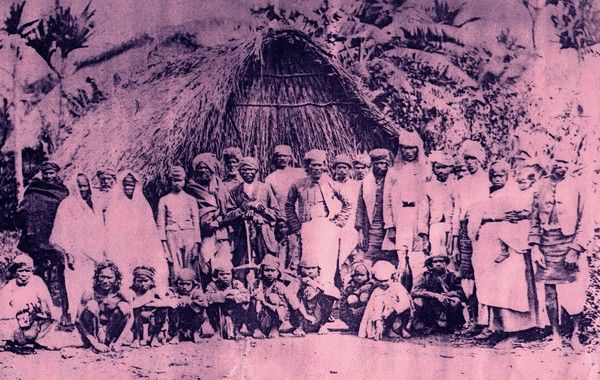

Icône des engagés indiens dans le camp

Groupe d’engagés indiens dans leur camp

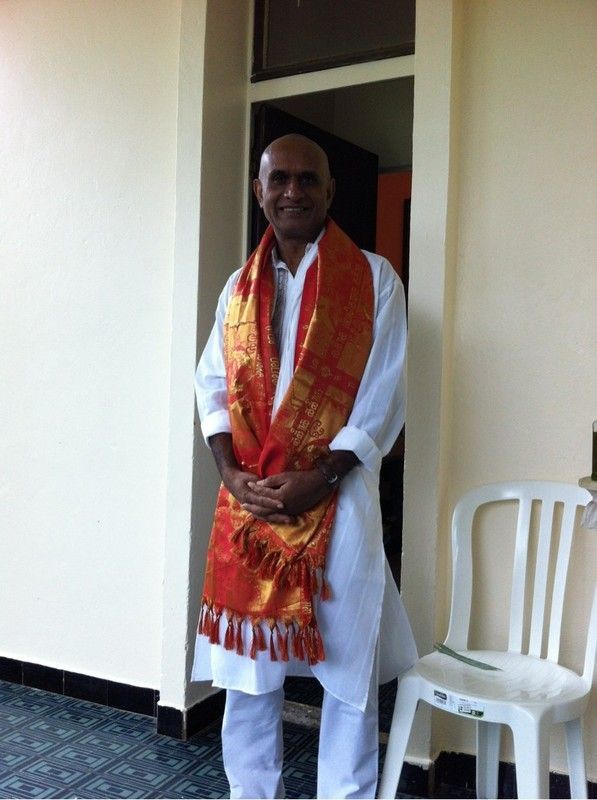

GOVINDIN Sully Santa

Habillés en grande tenue vestimentaire indienne : turban (talpa), pagne (vesti) et sari (polvé), des engagés pausent devant le photographe. Il ne s’agit pas d’une scène de la vie quotidienne, mais d’un moment exceptionnel pour cette population laborieuse.

La photographie de ces travailleurs devant leur paillote a été prise au dix-neuvième siècle à La Réunion. L’auteur, anonyme, a effectué un plan général des personnages disposés en rangées :

-accroupis, les enfants

-debout, les adultes (des hommes, des vieillards, trois femmes dont une avec son nourrisson). Il n’y a aucune indication sur l’appellation du camp, et encore moins sur l’identification de ce groupe d’immigrants. Cette photographie, disparue, était consultable à la Fondation pour la Recherche à la Bibliothèque départementale de Saint-Denis.

Ici l’habitat, construit entièrement avec des végétaux, est constitué d’une case fichée dans la terre dont le toit est à double pente. En 1877, Miot le Commissaire français de l’enquête internationale sur la condition des engagés indiens dans la colonie de La Réunion décrivait ainsi les camps d’Indiens :

« Leurs habitations sont de deux sortes : cabanons ou paillotes. Les cabanons sont de grands bâtiments généralement en pierre, recouverts en tuiles ou de bardeaux et divisés de façon à pouvoir loger convenablement les travailleurs. Les paillotes sont des cases, séparées, en bois ou en planches, quelquefois en galets et recouverts de paille… »(Archives Nationales Section d’Outre-Mer : Carton Réunion, dossier 3194 : Rapport confidentiel, p.17, 1877).

Chaque pièce est occupée par plusieurs personnes : une famille quand elle est constituée, sinon plusieurs célibataires car le taux de masculinité reste élevé. Le camp est un immense dortoir où s’entassent plusieurs centaines de personnes. La surveillance qui s’y exerce n’empêche pas l’émergence des faits liés à une telle promiscuité à savoir la polyandrie.L’absence d’hygiène et une alimentation médiocre accentuaient les effets des épidémies et du paludisme endémique. L’espérance de vie moyenne était très inférieure à 50 ans.

?

Bio-bibliographie

CURRICULUM VITAE

Docteur

en histoire moderne et contemporaine,

et en langues et cultures régionales

Université de La Réunion2011

Chercheur associé au laboratoire lcf 2012

Laboratoire de recherche sur les espaces créolophones et créolophones

73 ème section Commission Nationale des Universités

Identité

Nom : Govindin

Prénom : Sully Santa

Âge : 53 ans

Date de naissance : 23 janvier 1959

Lieu de naissance : Saint-Denis La Réunion

Nationalité : française

Adresses

Adresse électronique : govindin.sully@wanadoo.fr

Téléphone : 0262 26 62 15

Adresse personnelle : 28 lotissement les tamariniers 97427 Etang-Salé

La Réunion

Études

2005-2011

Doctorat en sciences humaines. Sujet de thèse :Histoire des migrations, dynamique et créolisation dans les corpus du Mahabharata ou Barldon à La Réunion 1672 à 2008.Volume 1, 574 p., volume 2, tables, annexes et appendices, 240 p. Thèse de doctorat en histoire et en linguistique de l’Université de La Réunion, sous la direction de Gillette Staudacher-Valliamée (Pr. 73) et Yvan Combeau (Pr. 22) en 2011. Rapporteur, Singaravélou (Pr.23) et Pannirselvame (Pr.09).

2004-2005

Diplôme d’Etudes Approfondies en Lettres et Sciences Humaines. « Surya vanom : Contribution à l’étude historique et philologique d’un texte sacré de l’hindouisme à la Réunion. »Mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies en Histoire, sous la direction de Madame Gillette, Staudacher-Valliamee, laboratoire du C.RE.S.O.I., Université de la Réunion, Saint-Denis, 2005, 279 p. (Cf photocopie dans le courrier postal)

1992-1994

Institut Universitaire de la Formation des Maîtres, stagiaire du Certificat d’aptitude professionnelle en lycée professionnel, Lettres/Histoire. Saint-Denis, La Réunion

1989

Diplôme de Recherche et d’Etude appliquée, Paris, INALCO, civilisation indienne : Engagés Malbars et plantations coloniales : l’émigration indienne vers l’île de la Réunion au XIXè siècle.Mémoire de Diplôme de Recherche et d’Etude Appliquée en langue et civilisation tamoules, sous la direction de Pierre Vérin et de Jean-Luc Chambard, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO, Paris, 1988, 237 p.

1988

Licence d’Etudes Indiennes, Paris III, Sorbonne-nouvelle, (langue sanscrite)

1987 Diplôme Supérieur en langue et civilisations orientales (langue tamoule) Institut national des langues et des civilisations orientales Paris III 1986 Diplôme Unilingue en langue et civilisations orientales (langue tamoule)Institut national des langues et des civilisations orientales Paris III

1982

Première année de BTS en économie sociale et familiale, lycée du Tampon, La Réunion

1980

Bac technologique en sciences médico-sociales, série F8, Lycée Alexandra David-Neel, Digne (Alpes de Hautes Provence)

Expérience professionnelle

1984-1988

Fonctionnaire des postes à Paris

1988-1992

Conseiller social en société d’aménagement S.I.D.R. La Réunion

1992-1994

Stagiaire à l’Institut Universitaire de la formation des maîtres, Saint-Denis, La Réunion.

1994-2011

Professeur des lycées professionnels en Lettres/histoire

Publication et communications

Les articles publiés dans une revue à comité de lecture

2010

1-« Migrations et identités indiennes avec les engagés du Saint-Bernard : Premier convoi d’émigration de Calcutta vers La Réunion en 1860 », dans, Géographes et Historiens dans la compréhension et la gouvernance des espaces et sociétés de l’océan Indien, sous la direction de Jean-Michel Jauze et Yvan Combeau, « Acte du Grand Séminaire de l’océan Indien » GREGUR-CRESOI, Université de La Réunion, Collection Terres et sociétés indocéaniques, n°1, 2010, p.41-57

2006

2-« Lir Barldon, Shant Vanavarson. Caractéristiques et traitement d’un corpus complexe dans la tradition orale réunionnaise », p.59-76, dans, Travaux et documents : Méthodes et problèmes de la collecte des données : la tradition orale à la Réunion, éd. par Gillette, Staudacher-Valliamee, C.RE.S.O.I., Université de la Réunion, Saint-Denis, n°27 juin 2006, 123 p.

Les articles publiés dans une revue sans comité de lecture

2011

3-« Mutins et coolies sur le Sparfel » : Un convoi de rapatriement de La Réunion vers Calcutta en 1867. Ecrire le récit des migrants dans l’océan Indien ou l’Histoire et la Mémoire dans les représentations du passé », Les Îles de l’océan Indien Histoire et Mémoire, Sous la direction de Yvan Combeau, Centre de recherches sur les sociétés de l’océan Indien, Université de la Réunion, 2011, p.357-377

2010

4-« Dynamique des langues et des mythes de l’Inde et l’hindouisme à La Réunion et en société créoles », La diaspora indienne dans l’histoire des îles et pays de l’océan Indien, sous la direction de Sudel Fuma et S.Pannirselvame, Acte de colloque international organisé par l’Université de Pondichéry, La Chaire Unesco et l’Université de La Réunion, 2010, p.153-164 (transmis par mail)

2009

5-« Historical study and audio-visual aids : On the repatriation of engaged indians in the Indian Ocean, and the example of the Sparfel, a convoy of coolies from Reunion island towards Calcutta in 1867”, in, Histories from the sea, multimedia for understanding and teaching Europe-South Asia maritime heritage, international conference 30-31 january 2007, India International Centre, organised by Centre for French and Francophone Studies Jawaharlal Nehru University, Delhi.Published by Professor K.Madavane, in History from the sea, 2009, p.133-164.

1989

6-« Quelques aspects de la répression à l’encontre des engagés Malbars dans la plantation réunionnaise au XIXè siècle », dans, L’Inde en NOUS, Des Caraïbes aux Mascareignes, revue CARBET, coordonnateur Gerry L’ETANG, Fort-de-France, Martinique, Publié avec le concours du Centre National des Lettres, 1989, p.157-161

Les ouvrages comme auteur unique de manuel universitaire

2007

7-La Tragédie d’Appassamy, épopée en dix chants ou récit d’un étonnant voyageur, éditions le Germ, Samhita publication, Chennaï (Inde) 2007, 120 p. (récit historique)

2006

8-Grand-Manicon et autres textes, Florilège et Littérature des Mondes Indiens suivi d’Essai sur la Malbarité (édition bilingue), Avec le Concours du Centre National du Livre, 2006, Azalées éditions et Le Germ, Saint-Denis, La Réunion, 205 p. (Recueil de textes en édition bilingue, transmis par voie postale)

2001

9-Chants du Vartial.Disque compact digital de 75 minutes. Éditions le Germ, Étang Salé (La Réunion), International Standard Record Code, FR-28Z-00-00016, b2000. (Chants tamouls du Mah?bh?rata).

2000

10-Surya Vanom (Vanavarson-chant premier). Edition bilingue tamoul-français, traduction et translittération de Govindin Sully Santa, illustration, index et bibliographie. format 15 x 16,5 cm, 107 pages, édition le Germ-Etang Salé (La Réunion), 2000., ISBN 2-9517144-5-9. (Ouvrage transmis par voie postale)

1994

11-Les engagés indiens, Ile de La Réunion, XIXè siècle, Azalées éd., St-Denis,1994, 191 p. (essai historique)

Les ouvrages comme auteur collectif de manuel de 2nd degré

1998

12-« L’engagisme, Nouvel esclavagisme ou naissance de la société réunionnaise moderne ? » Et alii. Les Dossiers de notre histoire, thème 3-2, Centre Régional de Documentation Pédagogique de la Réunion, fiche élève et professeur, sous la direction de IPR Lancelot Guy, 1998, 8 p. Saint-Denis La Réunion.

Les communications présentées dans les colloques internationaux à comité de sélection

2011

13-« Héritage de l’engagisme et dynamique du théâtre populaire indien dans la tradition orale réunionnaise : Narlégon, Barldon et Maloya. Aapravasi Ghat Ttrust Fund, « Nouvelles Perspectives sur l’engagisme », symposium international du 5-8 décembre 2011 à l’Université du Réduit (Île Maurice), 15 p.

14-« Les croyances ancestrales indiennes et l’exotisme dans le discours colonial au XIXe siècle dans l'océan Indien », dans, Voyages, Découvertes et Rencontres: Aire privilégiée : Océan Indien, du 23 au 26 février 2011, Jawaharlal Nehru University, New-Delhi, Inde.

2010

15-« Traduire un corpus complexe du Mahabharata en société créole : Chant premier, épisode 4 : « Les pénitences de Douryadhana », le français : une langue pour dépasser les frontières, Ve congres international de l’Association of Indian Teacher of French, Himachal Pradesh University, Inde, 2010, 12 p.

2006

16-« Les migrations de l’Inde du sud vers la Réunion : Un apport ancestral indien en société créole. [I] Typologie et chronologie des migrations, 1672-1885 ; [II] Paramètres définitoires dans l’identification de l’engagé à partir de l’analyse d’un convoi de travailleurs tamouls sur le Dugesclin, Karikal en 1852 », dans, Colloque international, L’Inde du sud et le français : Contact et approche pluridisciplinaire, Université de Pondichéry et de Paris 8, Inde, 18-20 août 2006, 28 p.

Les conférences dans des séminaires, interventions ponctuelles

2010

17-Intervention en séminaire doctoral inter-disciplinaire au sein du laboratoire de recherche LCF (langues Textes et Communication dans les espaces créolophones et francophones) de l’Université de La Réunion : « Terrain d’enquête et situation linguistique », 2010

18-« Pluriculturalité et dynamique dans les arts et les langues du Mahabharata à La Réunion : Une réponse aux défis de la diversité en milieu insulaire », Forum des Jeunes Chercheurs, amphithéâtre Charpak, Faculté des Sciences et de Technologie, Université de La Réunion 19 mai 2010

2005

19-« Tradition orale et Ecriture grammaticale : Pour une étude de la dynamique écrit/oral dans un texte sacré de l’hindouisme à la Réunion », dans, L’écriture et la construction des langues dans le sud-ouest de l’océan Indien, sous la direction de Gillette Staudacher-Valliamee. Colloque pluridisciplinaire et international en octobre 2005 à l’Université de la Réunion, 12 p.

2011

20-"Linguistique d'un corpus créole complexe: Barldon ou le Mahâbhârata à La Réunion", Corpus, terrains et théories en sciences du langages et sciences sociales, Journée d'Etudes organisée par le Pr. G.Staudacher-Valliamee, Pôle linguistique du LCF, Observatoire de l'illettrisme, Département d'Etudes Créoles. 27 octobre 2012, Université de La Réunion.

BARLDON

Présentation du doctorat soutenu par Govindin Sully Santa en 2011

Histoire des migrations, dynamique et créolisation dans les corpus du Mahabharata ou Barldon à La Réunion de 1672 à 2008

Notre recherche prend appui sur une collecte des données inédites et difficiles, celles d’un corpus complexe du Mahabharata, les textes sacrés de l’Inde, et les corpus de la tradition orale du Barldon, chantés en société créole de La Réunion depuis les présences des migrants indiens dans l’île. Plusieurs corpus de nature différente ont été collectés pour être analysés en synchronie et en diachronie de manière dynamique. Durant les années de recherches, nous avons ouvert une étude dans trois champs disciplinaires conjoints. Nous avons effectué des recherches à Pondichéry et nous avons ramené des documents sur l’esclavage indien et un manuscrit tamoul chanté à La Réunion à l’occasion du rituel de la « marche sur le feu ».

Nous avons mené des travaux sur l’histoire de la langue, des cultes, de la culture, et des migrations. Nous avons constitué un appareil critique composé de l’analyse des corpus, des index, des annexes dont l’outillage conceptuel est composé d’une centaine de documents : 8 cartes, 4 croquis, 36 graphiques, 32 tableaux, 5 textes dont une édition tamoule critique, deux textes tamouls et créoles inédits avec leur traduction, 25 images et une séquence filmique. Nous avons reconstitué des strates de langue et notre travail montre que le réunionnais a conservé un état de langue bien particulier et exposé au processus de la créolisation linguistique et culturelle, la langue du Barldon,une langue ancestrale que nos prospections n’ont pas permis de retrouver en Inde du Sud. Peut-on parler d’une langue sacrée conservée à la Réunion mais exposée à la dynamique de la créolisation ?

Notre questionnement reprend les interrogations formulées sur la difficulté qu’il y a à poser pour La Réunion une créolisation linguistique et culturelle sans pidginisation, en rappelant que la question de langue est centrale. Notre travail réexamine la place de l’Inde dans la formulation des hypothèses énoncées pour la genèse du créole de l’océan Indien.

La tragédie d'Appassamy

Fiction & Narration dans la Tragédie d’Appassamy

fiction

Cette histoire singulière balise la trajectoire empruntée par des coolies entre le Sub-continent Indien et l’Archipel des Mascareignes. Le cadre spatio-temporel se situe dans la période coloniale du XIXè siècle et rend compte des atrocités de l’engagisme depuis son appareillage des villages indiens jusqu’aux camps malbars. Le protagoniste Appassamy lutte désespérément contre les assauts de l’oligarchie blanche. Son odyssée de la souffrance part de l’Inde des asservis, traverse l’océan, s’arrime dans les cannaies pour se prolonger au retour à un comptoir des établissements français au Coromandel.

Sur les traces de sa mère convolée par les propagateurs de la foi chrétienne, Appassamy éphèbe de seize années s’évade d’un orphelinat à Manarkoïl. Alléché par les offres mirobolantes des mestrys, il s’enrôle pour Birboon Desh en quête de Sœur Annamalé. Durant l’épreuve d’isolement en quarantaine au lazaret, il ne peut consolider une idylle avec Kamatchi, une nymphe qui disparaît dans les entrailles de l’île à sucre. Après une expérience insulaire, il rentre en Inde, déambule pendant plusieurs mois le pays tamoul, et persuade sa cadette Kavéri de l’accompagner à l’île Bourbon. Il l’affecte d’une mission humanitaire au profit des enfants esseulés dans les camps d’engagés. Feignant l’instruction religieuse, les deux orphelins ambitionnent d’éveiller les consciences indiennes afin de s’insurger contre l’oppression de la société de plantation. En proie aux malversations sur les lieux de travail, Appassamy s’insurge contre l’autorité des planteurs et vagabonde, contestant de facto le système pervers de la plantocratie. Se rapprochant des chrétiens de la capitale à l’église de Saint-Thomas des Indiens, un mouvement de résistance et d’entre aide s’instaure dans la communauté et Appassamy décroche une activité clandestine. Son expérience dans le colonat partiaire se révèle infructueuse. Dénoncé par un Indien patenté, il passe plusieurs années dans le bagne colonial et purge ses peines au sein des ateliers, puis transmet ses confessions à Nallatamby, un chrétien Maléalon, cocher du Consul britannique à la Réunion. Son plaidoyer est destiné au Commissaire international d’enquête, Sir Goldsmid. Dans le tréfonds de la gêole vermoulue, il espère vainement un entretien avec l’officier anglais. Inopinément, l’héraut coolie est conduit manu militari vers la cale du Burdigala. Persona non grata pour ces idées subversives, Appassamy retourne contre sa volonté vers la mater indica. Avec KhaderBux son alter ego, ils échouent dans un cimetière près de Pondichéry. Epris d’idées novatrices, conditionnées par l’expérience inédite dans la promiscuité des dépôts, de l’exiguïté des entreponts et du malaxage socioculturel des camps « tabisman », Appassamy dénoncent au pays tamoul les atrocités de l’engagisme. Il subit les violences des recruteurs et se réfugie à Chellambarom. S’exposant à la furie des mânes coolies, il demeure dans un état psychédélique et meurt dans les bras du chirurgien navigant Doressamy Adichayam.

Thématique originale

Aucune fiction n’a abordé ce thème du retour vers la terre ancestrale. Le rapatriement demeure refoulé dans l’imaginaire des esthètes lesquels privilégient l’intégration et l’assimilation des coolies. Le rapatriement d’engagés fut certes un fantasme, car à peine une dizaine de milliers d’immigrants indiens sont retournés de la Réunion vers l’Inde dans des conditions exécrables. Les convoyages à l’aller et au retour constituent une part importante de l’ouvrage et dévoile les conditions inhumaines du transport des personnes souvent assimilées aux esclaves sur les anciens négriers reconvertis de surcroît en coolie-ship.

narration

la Tragédie d’Appassamyou récit d’un étonnant voyageur illustre un projet littéraire insolite. Le temps de la narration circulaire impose une sinuosité à l’écriture. Le récit analeptique se caractérise par un début in media res. Diégétique au début, elle s’achemine vers un récit mimétique. L’esthétique réaliste alterne avec une tonalité fantastique in fine. Mis en abîme, la thématique coolie est transposée dans cette œuvre à l’échelle même des personnages. Narrateur homodiégétique, le chirurgien navigant réceptionne la parole des protagonistes et assume la fonction de narrataire. Cette stratégie énonciative prétexte ainsi à une prise de parole a posteriori de l’engagé indien. La tragédie d’Appassamy est un recueil constitué de neuf chants et on peut le qualifier d’épopée des anciens migrants. Son écriture superposée et épurée se conjugue à un style élaboré. Il ne s’agit pas seulement d’un récit historique car la part donnée à l’imaginaire exhibe la créativité dans le traitement lexical et thématique. Ce récit exhume la mémoire des engagés à travers une prose et une texture originales : -les chants II, III, X traitent de l’Inde ; -I, IV, IX de convoyage en Océan Indien ; -V, VI, VII de la Réunion ; -le texte VIII « les confessions d’Appassamy » est un plaidoyer qui ancre la narration dans un enjeu discursif.

GOVINDIN Sully Santa

Les chants du vartial

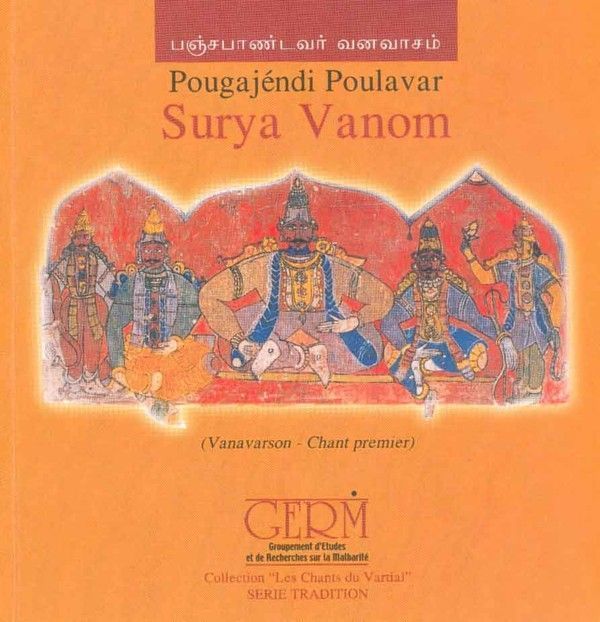

Surya Vanom & les Chants du Vartial Une production Le Germ

Soucieux de l’émergence et de la formulation intellectuelle de la culture réunionnaise, le Groupement d’Études et de Recherches sur la Malbarité inscrit sa démarche dans le cadre d’un projet global d’inventaire des traditions artistiques et littéraires dans leur dimension indienne.

Ainsi dès les années 90, un Pré-inventaire des sites religieux hindous a été établi. Par la suite deux collections d’images ont été éditées : - religieuse, Padon & Vanavarson; -historique, Indianité & Insularité.

Les Chants du Vartial

Cette nouvelle collection audio-numérique intitulée les Chants du Vartialinaugure la volonté de diffuser le patrimoine musical et littéraire légué par les engagés indiens. Avec les Chants du Vartial nous ambitionnons de présenter au public des espaces créolophones, un poète du pays tamoul dont l’œuvre a migré des villages indiens aux bitasyon insulaires ; et en complémentarité de mettre en exergue un interprète réunionnais (Vartial).

Il en résulte un produit original inédit à savoir, un disque compact digital agrémenté d’un manuel pédagogique constitué du texte tamoul original référencé, translittéré, traduit, annoté et illustré.

Un poète

L’auteur Pougajéndi Poulavar, contemporain des poètes Kambar et Ottakutar, aurait vécu au XIIe siècle. Principal chantre de la cour royale des Pandya à Madouraï, il fut surnommé « tigre parmi les poètes « du fait de sa maîtrise de la versification tamoule.

Edité dans la collection Ammanaï, l’ouvrage est composé en vers libres. Pougajéndi nous livre avec le Pa?japandavarVanavarson un genre poétique populaire destiné à être chanté et à louer les Pandévèl.

Une œuvre

Surya Vanom est le premier chant d’un ouvrage intitulé Pa?japandavar Vanavarsoncommunément appelé Vaninvarson.

Deux invocations dédiées au Dieu de l’intelligence, Vinaryéguèl, et à la Déesse des arts, Salespédi, précèdent les chants. L’ouvrage composé de douze chants relate les péripéties des héros du Barldon (Mahabharata) en exil dans la forêt (Vanom).

Dans ce premier chant, les fils de Pandou affrontent le redoutable Rishi Dourvasa venu les anéantir à la demande de Tilordilèn. Les Pandévèl déjouent le stratagème de leur cousin et rival grâce à l’intervention de Pèlmal.

Un interprète

A l’occasion des jours précédents la marche sur le feu dédiée à l’héroïne Dolvédé, une récitation un tant soit peu intégrale du Vanavarsonest assurée dans les koyloupar les Vartial(récitant des textes ou encore maître de ballet de type Narlégon).Cette fonction diffère habituellement de celle de l’officiant (Pouçari) davantage préoccupé par le rituel.

Marimoutou Alexis cumule ces fonctions. Fils d’une illustre famille bénédictine, les Marimoutou, son ancêtre Paniama arrivée en 1860 à la Réunion exerçait déjà le métier de couturière avant d’accéder au petit commerce.

Le Vartial est réputé pour ses connaissances littéraires, sans doute issues de l’héritage que lui a transmis son père Carpanin Marimoutou, dit Apave. Fréquentant par ailleurs les nombreux Marmin(tontons), il a su parfaire sa connaissance du rituel tant privé domestique que publique et ostentatoire.

Références sonores :

Après un enregistrement réalisé à l’improviste en décembre 1995 avec un matériel rudimentaire, nous avons dû solliciter le Vartial une seconde fois en août 2000. Cette fois-ci, l’enregistrement a été effectué en régie. Il en a résulté une cassette digitale audio de 90 minutes (live, 48 kHz) dont l’enregistrement fut fractionné ensuite en seize plages musicales sur un disque laser de 74 minutes. L’ensemble musical, instrumental et vocal reste relativement simple. Les Tarlon (cymbales en cuivre) donne le rythme repris et amplifié par le Matalon (tambour à double membranes.) Le chant mélodique du Vartial est prolongé vocalement par Axel qui répète inlassablement les phrasés.

Indianité & Insularité créole

Indianité & Insularité

Cette nouvelle collection de cartes postales illustre, par le biais d’images recueillies aux archives, les manifestations religieuses et professionnelles des Indiens.

Immigrants constitués de groupuscules à la fin du XVIIe siècle, ils participèrent activement au peuplement de l’île de la Réunion. Issus pour leur majeure partie de l’Inde du Sud ces continentaux véhiculèrent un héritage dravidien, transférant ainsi vers le lieu d’accueil maints traits culturels d’origine villageoise.

Composés autrefois de groupes dissemblables et minoritaires :

« Kalkuta », « Lascar », « Télinga », « Maléalon » et autres « Cannara », « Singala », et peuple d’origine tribale etc., ces asiatiques ont été assimilés à la partie majoritaire de langue tamoule, et sont qualifiés localement de « Malbar ».

« Indianité & Insularité » témoigne précisément de l’évolution de ces Indo-réunionnais. Issus d’un espace continental fortement stratifié, ils constituent aujourd’hui un ensemble aux contours fluctuants, sensible aux influences insulaires certes, mais perpétuant et diffusant inéluctablement ses valeurs au sein d’une société de plus en plus safranée.

INDIANITE & INSULARITE

1-kourravar

2-kouli

3-barbier (ambtin)

4-Indien au pied d’un jacquier

5-travailleur

6-jako

7-Grande ravine

8-Engagés indiens

9-Procession hindoue

10-fête indienne

11-pongol

12-terrou ou chariot

13-fête des travailleurs

14-Poulléal

15-pagode

16-fête du feu (tirou nal nérouppou)

Indianité & Insularité (1998) Collection de 16 cartes postales, « Dipavali, Sainte-Marie », Édition le Germ.

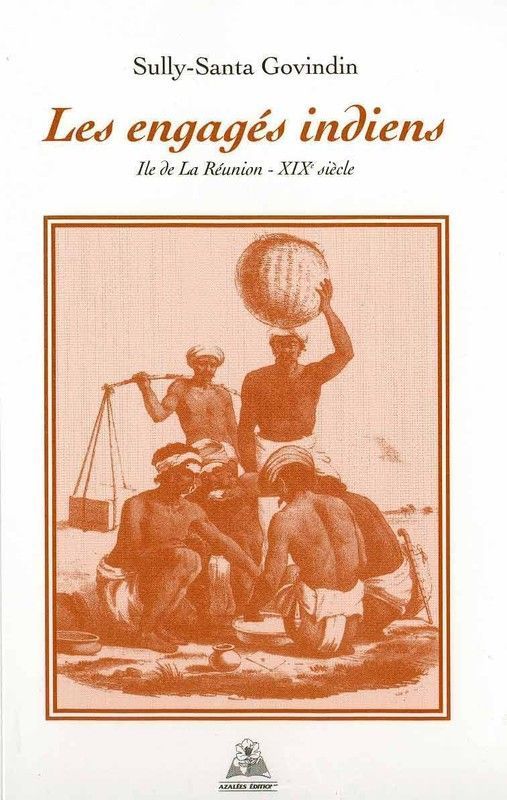

Les engagés indiens à La Réunion au XIXe siècle

Les engagés indiens

Île de la Réunion – XIXe siècle

De concert avec les autorités anglaises, l’administration française draine au cours du dix-neuvième siècle plus d’une centaine de milliers d’engagés indiens en direction de la Réunion l’île à sucre.

Contractés de part et d’autres la péninsule indienne, quelles motivations poussent les coolies à s’expatrier vers des lieux inconnus et selon quelles modalités de recrutement et de transport ce déplacement de main-d’œuvre s’effectue ?

Insérés dans le cadre rigide de la plantation, les mesures protectrices se montrent-elles efficaces face aux exigences des maîtres, et quelles sont les possibilités réelles offertes aux Indiens à l’issue de leur contrat insulaire : réintégration dans les villages indiens ; insertion au sein de la société d’accueil ou plus communément marginalité et déchéance ?

Pour appréhender ce vaste sujet afférent au transfert des masses laborieuses vers les Mascareignes, l’auteur adopte un plan chronologique. Après un rappel sur les débuts de la présence indienne, il traite de l’émigration libre, puis contrôlée réglementée par l’administration coloniale française, et régie par les Conventions internationales franco-anglaises.

Sully Santa Govindin a présenté ce travail à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Paris) en 1988. Ce livre est une contribution à la connaissance historique des “Malbar” et du peuplement réunionnais.

Padon & Vanavarson

Padon & Vanavarson, glk;&tdthrk;

Reflet de l’art pictural des Engagés Indiens du XIXe siècle et de leurs descendants, cette collection témoigne de la vitalité et de la richesse passées des activités religieuses et artistiques indiennes.

Le mot Padon, du tamoul glk; (Paam),évoque à la Réunion des images divines encadrées et mises sous-vitre. Originellement, ce terme signifiait étoffe peinte ou inscription ; par la suite, le sens s’est étendu à dessin, image et gravure. Popularisé en Padon, il équivaut à toutes représentations évocatrices de la religion des Malbar.

En l’occurrence, Vanavarson : « Séjour dans la forêt », titre d’un récit religieux contant l’exil des héros du Barldon,kfhghujk;, constitue un témoignage littéraire et musical illustré ici par une série de photographies, glanées principalement sur les façades murales des sapèl, édifices cultuels in situ.

A vrai dire, Padon & Vanavarson,glk;&tdthrk;, se conjuguent là, afin d’interpeller l’intellect et sa sensibilité sur la nécessité d’une réhabilitation tant littéraire qu’artistique de ce patrimoine indiaocéanique un tant soit peu moribond.

1-Mini-kPdp

2-Pandjali-gQ;rhyp

3-Pouçarli-G+rup

4-Femme allaitant son enfant

5-Darlmèl-jUku;

6-Jumeaux-gPkd; - eFyd;

7-Gardyèn-tPud;

8-Malbaraise

9-tambouryé

10-Nymphe céleste

11-Dolvédé-Jnuhgij

12-Mardévirin-kJiutPud;

13-karli-fhyp

14-Marliémin-khupak;kd;

15-Mardévirin-kJiutPud;

16-Aïyévèl Pandjé Pandévèl-gQ;r ghz;ltu;

Padon & Vanavarson (1992) Collection de 16 cartes postales, « Semaine de l’Inde, Saint-Denis », Édition le Germ.

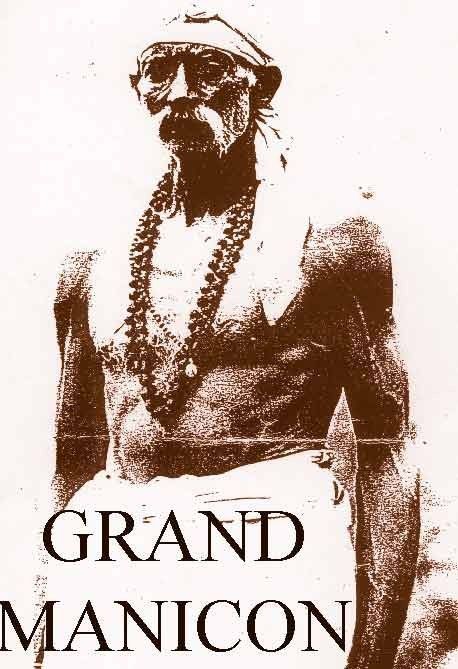

Grand-Manicon et autres textes

Grand-Manicon et autres textesnous offre un aperçu sur la littérature du monde indien. Le recueil, constitué d’une douzaine de texte en édition bilingue, priviligie plusieurs modes d’expression. L’hymne, Vinaryéguèl,et la poésie en prose, Opparli,appartiennent au genre poétique. L’essai littéraire, Histoire longtemps,et la relation de voyage, Grand-Manicon,illustrent le répertoire discursif. Enfin le récit excelledansles cinq nouvelles réalistes : l’Infortuné Poulléal, le Malaise de Jyoti, la Fenêtre ouverte, le Réverbère, les Chaînes ;etl’imaginaires’exalte à travers un conte merveilleux, le Cheval quémandeur de grâce,une prose narrative, 1’ Ultime désir,et un texte épique, le Prologue des contes du vampire.

La profusion du champ littéraire s’articule dans cette anthologie thématique autour de trois parties intitulées : Sacré et profane ; Hiérarchies et tensions ; Fiction et humanisme. En donnant la parole aux écrivains, aux poètes, aux diverses littératures indo-aryennes et dravidiennes, il ne s’agit non plus d’arrimage et de retour aux sources de l’Inde d’antan et d’aujourd’hui ; mais davantage diffraction et épanouissement de l’individu à 1’ espace insulaire voire au monde ; ou plus simplement de la substitution à la curiosité envers l’homo indicus,d’un sentiment d’une universelle parenté de l’esprit humain.

Nous présentons aux lecteurs un florilège de textes éparpillés dans plusieurs supports : journaux, magazines, actes et revues. Ce sont principalement des lectures, des traductions et mêmes des interprétations polémiques rédigées ou récitées à l’occasion des événements jalonnant la vie culturelle réunionnaise :

-Pongo1,fête agraire au mois de janvier ;

- Varousha- pirappujour de l’an tamoul à la mi-avril ;

-Commémorations diverses :

Indépendance de l’Inde et Abolition de l’esclavage ;

-Dipavali,fête de la lumière au mois d’octobre ou novembre.

Par delà l’aspect idéologique exposé en préambule, l’intérêt du recueil reste incontestablement pédagogique. En effet, destiné aux apprenants en langue indienne, cet ouvrage propose un support textuel suffisamment attrayant pour son exploitation dans le cadre des apprentissages précoces et avancés.

Sa pertinence s’exerce dans le domaine langagier et culturel, et ses supports permettent d’appréhender la civilisation indienne en se ressourçant sur des documents originels. Le choix et la qualité des textes donnés en pâture aux lecteurs avertis, les exhortent à minorer les prismes en jaugeant les sources mêmes. Enfin, l’opportunité est offerte au lecteur d’évaluer ses attentes au regard de la conformité et des divergences proposées par la traduction.

Traduire est une activité complexe, périlleuse aux écueils innombrables, et à plus forte raison lorsqu’on transpose des signes issus de civilisations foncièrement contrastées. Ce projet donc demeure ambitieux et, en raison de sa nature même, balise ses propres limites.

Néanmoins, nous nous sommes livrés, ou plus exactement attelés à cet exercice abstrus, et exigeâmes de restituer avec rigueur la pensée et la formulation de l’auteur.

En adoptant ce principe, nous endurâmes des efforts et, malgré les déficiences, nous aspirons à relever un défi et par la même éliminer un paradoxe : présenter une anthologie des littératures du monde indien dans une édition bilingue.

Des catégories esthétiques variées associées de surcroît à des codes linguistiques différents et à une surabondance de thèmes tels sont les principaux critères retenus pour constituer cette chrestomathie. Une douzaine de textes compose le corpus : neuf passages intégraux ; et trois fragments dont un seul tronqué avec cependant le souci de cohérence et d’unité préservées en partie. Ce recueil privilégie plusieurs modes d’expression : –l’hymne, [t(exte)l] et la poésie en prose, [t.7], appartiennent au genre poétique ; -l’essai littéraire, [t.2], et une relation de voyage, [t.6], illustrent le répertoire discursif ; -enfin, le récit excelle par l’importance des référents vraisemblables dans les nouvelles réalistes des textes [3-8-10-11-12], et des référents fictifs à travers un conte merveilleux, [t.9], suivi d’une prose narrative, [t.5], et épique [t.4]. Outre ces diverses modalités d’écriture, les passages proposés rendent compte d’un corpus dans sa dimension diachronique et synchronique. Les textes reflètent les deux composantes essentielles et représentatives de l’aire linguistique : le dravidien avec la langue tamoule médiévale et contemporaine ; et l’indo-aryen, dans sa forme classique sanskrite, et vernaculaire hindi. L’exubérance linguistique ici résulte du déploiement de la civilisation indienne selon une extension spatiale et temporelle tout à fait exceptionnelle. Aussi multiplicité et foisonnement la caractérisent, et par la même projettent la réalité et l’imaginaire dans son champ littéraire. Trois thèmes principaux effleurent cette profusion, et nous avons regroupé les textes en trois parties lesquelles s’intitulent : Sacré et profane ; Hiérarchies et tensions ; Fiction et humanisme. L’ouvrage privilégie avant-tout une présentation claire et rigoureuse. Pour l’ensemble du corpus, une histoire littéraire un tant soit peu succincte renseigne d’emblée le lecteur sur l’auteur et l’œuvre dont on a extirpé l’extrait. Sa mise en forme favorise certes les langues indiennes, mais les traductions cependant accompagnent les textes sources et elles apparaissent en regard. Afin de faciliter la lecture, une cohérence particulière a été portée dans la numérotation et la disposition des paragraphes. Nous associons aussi une transcription supplémentaire à l’hymne tamoul du texte 1, et à l’épopée sanskrite du texte 4. Nous les avons translittérés à l’aide des signes diacritiques, conformément aux règles adoptées pour le Tamil Lexiconde l’Université de Madras, et celles édictées par le Xe Congrès des Orientalistes en 1894 concernant le sanskrit. Pour la transcription des mots créoles nous adoptons une graphie phonétique de tendance basilectale. Par ailleurs, afin de faciliter la lecture, nous intégrons un glossaire en annotation au bas des pages. Avant d’expliquer les entrées lexicales, nous mentionnons d’abord la langue d’origine puis l’étymologie du mot avec sa graphie phonologique et diacritique. Enfin nous insérons en appendice, douze documents annexes dans « Malbarité », un index lexical et une bibliographie sélective afférente aux langues et littératures du monde indien.

(T)Poºkal : “Ebullition” ; Grande fête agraire du pays tamoul. Elle correspondait pour les engagés indiens à trois où quatre jours de repos au mois de janvier et coïncidait avec le début de l’année.

(T)Varu·a-piåappu : “Naissance de l’année” ; Jour de l’An tamoul à la mi-avril, mais dont la date est déterminée par le calendrier Pandiangon.Diverses réjouissances marquent cette journée ponctuée par les offrandes aux divinités, les manifestations culturelles et les réunions familiales.

(S)D´p?vali: “Rangée de lumière” ; Festivité célébrée par les hindous vers les mois d’octobre ou novembre. C’est une fête religieuse en l’honneur de la déesse Laksmi. Les participants offrent des lampes symbolisant la vie.

Rapatriement vers Calcutta (II) Annexes

III-Appendices

Nous livrons en annexe n° 1, l’extrait du rapport d’Amirauté « Tentative de révolte » ; et en annexe n° 2, le texte intégral annoté de la nouvelle intitulée : « Mutins et coolies sur le Sparfel»

Annexe n° 1 : Extrait du rapport d’Amirauté

Tentative de révolte

1 Cette première étude nous conduit à rechercher les causes, le commencement 2 et le développement de la révolte. Tout d’abord, il ne peut échapper que les

[éléments perturbateurs]

3 privations, dont les rapports fournissent le témoignage indirect, avaient dû

4 mécontenter les Indiens et produire quelque fermentation. D’après le

5 capitaine, quatre jours après le départ, un matelot, pendant le lavage, aurait 6 lancé un saut d’eau sur les Indiens groupés sur les drômes et les lisses. Cet

[péripéties]

7 acte inconvenant aurait valu à ce matelot d’être battu rudement par cinq ou 8 six Indiens. Le capitaine, voulant réprimer ce désordre, ne put réussir à faire 9 mettre aux fers les coupables soutenus par leurs compatriotes. Le médecin ne 10 mentionne pas cet incident : « Huit jours après le départ, dit-il, les matelots 11 étaient continuellement menacés ; tous les jours des querelles interminables 12 avaient lieu entre les Indiens eux-mêmes et aussi souvent entre ceux-ci et les 13 matelots qui ne les rudoyaient cependant pas. »

14 Il rapporte la tentative infructueuse du capitaine pour sévir contre les

15 fauteurs de trouble. Dépourvu de toute arme, et afin d’éviter une collision 16 qui fut devenue fatale à l’équipage, le capitaine n’insista point pour

17 l’arrestation de ces hommes « qui devinrent aussitôt d’une insolence

18 révoltante. » Le capitaine Lossieux croit à un complot, qui aurait été formé, 19 dès le départ de la Réunion, à l’instigation de malfaiteurs ayant subi des

20 condamnations graves dans la colonie et qui exerçaient une notable

21 influence sur les gens tranquilles.

22 M.Bouvet ne parle pas de complot ; le convoi renfermait des gens

23 indisciplinés, vicieux, déclarés libérés de prison, au dire des autres Indiens, 24 qui prétendaient avoir été volés à bord par ces turbulents (s’il est vrai que 25 quelques uns des Indiens fussent des libérés de prisons, il eût été utile que le 26 capitaine en fût informé officiellement avant le départ, au lieu de

27 l’apprendre accidentellement pendant le cours du voyage). Il écarte, comme 28 s’il l’avait soupçonné, le motif tiré de l’insuffisance de l’alimentation,

29 « puisqu’ils avaient à bord la nourriture qui leur était due.» Nous avons 30 démontré par des chiffres, qu’ils étaient loin de recevoir la ration

31 réglementaire. Toujours est-il que la police ne pouvait être maintenue dans 32 le convoi ; les matelots commencèrent à prendre peur ; « ils hésitèrent à se 33 rendre sur l’avant du navire pour les manœuvres de nuit. » C’est alors que

[résolutions]

34 le médecin se rendit, de nuit ; dans un canot armé de deux hommes, à bord 35 d’un navire anglais, et en obtint 2 mousquetons et leurs baïonnettes, 2

36 pistolets d’abordage, 1 revolver et 2 sabres. Quelques jours

37 après, un nouvel incident exige la mise aux fers de sept mauvais sujets ;

38 au milieu du tumulte, deux Indiens se font remarquer ; mais

39 un coup de pistolet, chargé à plomb, les blesse légèrement et tout rentre

40 dans l’ordre. Ainsi, on n’avait pas prévu les cas de révolte assez fréquents 41 pendant ces opérations de transport, et, sans le secours du bâtiment

42 anglais, il est fort probable que, les esprits s’exaltant pendant une traversée 43 si longue, le Sparfel fût devenu le théâtre d’un désastre dans lequel les

45 Européens devaient tous périr.

Annexe 2 : Texte intégral de la nouvelle

extrait du chant premier de la Tragédie d’Appassamy ou Récit d’un étonnant voyageur

« Mutins et Coolies sur le Sparfel »

[situation initiale]

L’horizon s’embrasa au moment où Surya l’astre érubescent et écarlate effleura la mer. …Ballotté au gré des flots heurtant continuellement la coque, le trois-mâts poussif trébuchait dans la tourmente des alizés et peinait sous un ciel empourpré. Marchandise humaine entassée pêle-mêle dans la cale d’un voilier fac-similé des négriers, prostrés et liés aux caprices de l’équipage, nous dépendions hélas des aléas climatiques. Recroquevillé et confiné dans le faux-pont hâtivement construit, [je] <narration en focalisation interne et récit à la première personne> savourais cependant pleinement mon échappée de Birboon Desh ( l’Île Bourbon.) [Vagabonds, jeunes vieillards, mendiants teigneux dépenaillés, libérés de prison prompts à extorquer des fonds aux plus démunis, hommes floués car abusés des contrats perpétuellement renouvelés, et femmes intrigantes aux voix nasillardes caractérisaient la cohorte.] <visée référentielle sur la typologie des émigrants> Seules des familles arrivées au terme des contrats accompagnées de leurs enfants toujours émerveillés [des cordages de vergue et des haubans du voilier] <champ lexical de la navigation> contrastaient avec la vermine. La colonie s’empressait d’exsuder ses résidus.

Péniblement agrippé à l’espace résiduel octroyé par les installations précaires du bâtiment, je m’enfonçais inéluctablement vers une destinée crépusculaire. L’administration dédaigna affréter un steamer pour notre rapatriement. Des raisons ambiguës justifiaient ses atermoiements. Elle espérait en réalité freiner l’hémorragie du millier de laboureurs vers l’Inde, évitant ainsi l’adjudication d’un quatrième convoi. En effet, le voilier nolisé le neuf mars mille huit cent soixante-sept pour nous transporter vers Karikal et Calcutta n’était malheureusement qu’un ancien bâtiment de guerre reconverti en navire de commerce. Ainsi, le Sparfel, barque du Port de Nantes, davantage goélette que galion bénéficiait à peine d’un tonnage jaugé à trois cent soixante-quinze tonneaux. Il supporta d’insignifiants aménagements et le Commandement maritime cautionna ses installations sommaires d’une superficie de deux cents mètres carrés dans l’entrepont. Une cargaison de trois cent neuf personnes dont une quarantaine d’enfants y logeait et l’encombrement réduisait l’espace vital bien en dessous d’un mètre cube. Les planches brutes non rabotées et le plancher mal calfaté trahissaient l’appât du gain. L’armateur assimilait notre rapatriement à un convoyage de bétail. L’installation provisoire du faux-pont compromettait gravement les conditions d’une bonne traversée. La négligence totale dans le calfatage du pont amenait fréquemment à travers les joints béants, immondices et déjections vers la cale à approvisionnements. L’humiliation de l’équipage et les désagréments perpétuels affectèrent femmes et vieillards. Mes journées noires [figure de style : oxymore] tranchaient heureusement en soirées où groupé sur le pont, je chantais et dansais dans la pénombre avec la complicité d’un quinquet. Les ballades héroïques adoucissaient les supplices du voyage. Des poètes volubiles irisaient nos veillées festives de chants inédits élaborés dans les camps. Mélopées et épopées sustentaient mon imaginaire puis étoffaient mes rêveries nocturnes. Mon esprit tourbillonnait à l’idée de côtoyer le pays des [héros du Mahabharata, Alvan Katapouli, Aldunin, Darlmèl et autres Pandévèls.] <visée ethnographique sur le mythe oralisé des chants>

Deux cent dix lieux parcourus vers la cité des Dieux en une semaine de navigation. L’horizon confinait inlassablement mes pensées vers les vicissitudes quotidiennes. Le tangage infernal du Sparfel incommodant femmes et enfants provoquaient nausées et vomissements. Fièvres, froidures et dysenteries assaillaient sans répit les corps affaiblis. Ce seize mars, le capitaine ampute de son plein gré nos repas déjà incongrus et ses restrictions accentuent notre désespoir. Je doutais de l’opportunité et m’interrogeais sur la pertinence d’exhiber cette prérogative du rapatriement sur les voiliers délabrés ! Malgré marchandage et dédale de loi pour notre convoyage, les administrateurs tergiversaient au retour des engagés et y opposaient bien des refus. De connivence avec les planteurs ils cautionnaient l’escroquerie substituant la prime de réengagement aux frais de rapatriement ! Nous endurions les malversations. La désinvolture outrageuse de l’administration se répercutait dans l’armement même du Sparfel. [[Nos rations quotidiennes uniquement constituées de riz agrémentés des salaisons de morues et harengs fumés ou de légumineuses sont distribuées parcimonieusement en début et fin de journée.] <visée informative sur les rations alimentaires> Seuls des astucieux effrontés, des coquines éhontées et flagorneuses grappillent en catimini des bribes supplémentaires en contrepartie d’attitudes fort répréhensibles. Les simagrées ébranlaient lourdement la solidarité et lézardaient sensiblement l’homogénéité du groupe. Les plus scrupuleux et expérimentés nous avisèrent pourtant en aparté des déviances préjudiciables et établirent d’emblée les modalités d’une bonne conduite. De fait, [les six cent sept grammes de riz, ajoutés aux soixante-neuf grammes de poissons quotidiens complétés des deux litres d’eau potable] <visée informative sur les rations alimentaires> nourrissaient une insatisfaction permanente. La mesquinerie de l’équipage et son armement défectueux nous accablaient. Homme d’expérience de la marine marchande à ne pas en douter, mais tout à fait incompétent pour nous rapatrier, la silhouette dégingandée du capitaine Crassier intriguait. Disproportionné de sa haute taille disgracieuse, il présentait une démarche disloquée. Son corps déglingué reflétait la déliquescence de ses mœurs ordurières. Individu décrépit, à l’image de son navire aux multiples endroits désagrégés et corrodés, n’acheminait-il pas notre convoi vers le chaos ? N’eût-il pas soudoyé une équipe de [contremaîtres] obséquieux et inféodés à ses lubies ! Une caste de [cultivateurs véllalins] <incises sémantiques antéposées au mot tamoul> occupant des fonctions de commandement et coupables de parjure ! Sycophantes assurant avec véhémence les consignes, la gent des [mestrys] poliçaient les porte-faix à leur guise. Assoiffée de pouvoir, cette hargne s’empressa d’assouvir la perversion des matelots en prostituant des adolescents. Ils apaisèrent les pulsions des satyres. A priori débonnaires et soumis nous opposâmes une réprobation farouche. Nous entretenions des suspicions envers ce simulacre de rapatriement entaché des méfaits nauséabonds. Certes, nous supportions les comportements puérils caractérisant l’équipage au départ des comptoirs. Incartades entre engagés et équipage, espiègleries vénielles et gestes outrés alimentaient méfiance et bisbilles mais jamais d’animosité. Sur le Sparfel par contre l’immoralité et la brutalité de l’équipage entretenaient sa bestialité. Mais rationnements en eau et nourriture, vexations et rapts nocturnes ne se résolurent point en palabres oiseuses. »

Médecin du gouvernement français, [je] <mise en voix du récit et changement d’énonciation> consultais régulièrement aux Archives Navales les rapports médicaux et les livres de bord des capitaines. Ces lectures confortèrent mes présomptions sur la machination de certains officiers à conjurer le sort des émigrants ! Sinon comment expliquer la sordide aventure ? Des précipitations regrettables dans l’organisation du convoi, l’inexpérience et le laxisme du jeune médecin mésusant et ignorant même les ordres de service et les instructions médicales !

« Portulans et Instructions nautiques » énoncent clairement mille deux cents lieux marins, la route de Boscawen, le trajet des Îles Mascareignes vers le golfe du Bengale qu’empruntait le Sparfel. Cet itinéraire traverse notamment les Îles Maldives d’ouest en est, et recommande expressément aux armements un approvisionnement de quarante-cinq jours en ravitaillement. La réalité diffère monstrueusement sur le Sparfel. Le capitaine comptant sur une traversée de vingt-sept jours n’embarque pour les passagers que trente-quatre jours de riz et bien moindre de légumineuses et poissons.

Le convoi atteignit Calcutta le premier mai mille huit cent soixante-sept, après cinquante-deux jours de navigation. Le calcul du capitaine témoignait du dessein réfléchi de commettre l’irréparable, l’inanition des engagés.

Quelles motivations poussèrent réellement le capitaine à rapatrier ce convoi ? L’appât du gain et la haine des sujets indiens m’autorisèrent à présager une offrande maléfique : des coolies en pâture aux squales ! D’ailleurs les défauts dans l’aménagement de l’entrepont m’incitèrent sincèrement à confirmer des soupçons d’asphyxie.

L’absence de calfatage du faux-pont favorisait l’émanation d’exhalaisons fort incommodantes. Les vapeurs délétères résultaient des restes d’un chargement de guano en putréfaction. L’insuffisance de fumigation à la chlorure et les défauts dans le blanchissage de la cale à la chaux, associés de surcroît aux immondices et marchandises putrides compromirent les chances d’une évasion de ce bourbier. Entrepont exigu, humide, confiné et vicié, il n'agglutinait pas moins de trois cent neuf personnes exposées à une négligence fatale !

Le vieil homme haletait. Expectorations et balbutiements scandaient son élocution. Après un moment de répit et quelques hésitations, il poursuivait son récit.

« Vers la troisième semaine, aux abords des latitudes équatoriales, [le vent du grand large porta des bourrasques et projeta des éclaboussures d’embruns sur le voilier. Des gerbes d’eau arc-en-ciel s’envolaient de la crête frangée des vagues. L’écume blanchâtre s’éparpillait à la surface de la mer puis s’échouait contre l’étrave du navire.] <enjeu symbolique de la description de l’espace maritime> L’abondance de pluies et de bruines exposèrent les plus robustes d’entre nous aux affections bronchiques qui s’accompagnaient d’incessants crachements. Les soubresauts climatiques nous contraignirent à demeurer cloîtrer dans le faux-pont. Les plus faibles, en majorité des Calcuttas atteints de la maladie de la vieillesse étaient repoussés par l’exiguïté de l’entrepont. Ils tentèrent vainement de se protéger des intempéries et engelures et s’abritèrent sur le pont. Les plus chanceux importunés par les bêtes, cabris, porcs, moutons et volailles supportaient cependant le fatras de l’entrepont et ses multiples désagréments. Le vacarme de ces pauvres créatures : bêlements, grognements, gloussements, et leurs déjections puantes inondaient ces lieux résiduels. L’accumulation des balles de riz entreposées ça et là contractaient un peu plus le faux-pont. Le capitaine refusait d’abattre ces animaux et rechignait à

[éléments perturbateurs]

améliorer nos rations azotées. Pire, il ne sert qu’un repas vers quatorze heures. Les plus vaillants d’entre nous vociférèrent et réitérèrent des griefs en vain. Un mois après le départ, l’incident éclata.

1 [Abandonnés à l’oisiveté sur le pont et groupés sur les dômes et les lisses,

2 nous reçûmes en plein visage un sceau provenant du lavage des bastingages.

[péripéties]

3 Cette méprise entraîna une correction immédiate. S’arc-boutant sur des

4 discriminations répétées, notre colère fut irrépressible. Le matelot incriminé 5 subit les assauts d’une faction de cinq à six parias qui le rudoyèrent sans état 6 d’âme. Le raffut fut incontrôlable ! Le capitaine désemparé face au mutisme 7 et à la complicité des rebelles ne put identifier et punir les coupables de

8 l’escarmouche. Parias, nous contestions dès le départ la charge pesante sur

9 notre groupe. Les démêlés au sujet des corvées de salubrité et les querelles 10 incessantes portaient une lourde menace à la stabilité du convoi. Tâcherons 11 nous nous rebiffâmes et contestâmes la suprématie des mestrys. Race

12 d’homme jalousée à cause de leur puissance et prérogative mais haïe, ils

13 abusaient outrageusement de leur statut bâti strictement sur des

14 considérations sociales. Ces loups-cerviers occupaient ainsi une position

15 privilégiée et soutiraient régulièrement des gratifications pour leur service 16 et délation. Outre les doubles rations, ils percevaient tabac et alcool en

17 supplément ! Mutins et réagissant aux vilenies de l’équipage, notre

18 opiniâtreté ralliâmes après maintes tergiversations le quarteron des mestrys 19 à l’insurrection. L’enjeu visait précisément le respect des mesures édictées 20 par les concordats internationaux. Nous exigions l’amélioration de nos

21 conditions de vie sur ce bâtiment délabré !

22 Insurgés nous pesâmes intimidations et menaces sur l’équipage. Le

23 capitaine feignit se plier à nos revendications. Il améliora les rations

24 alimentaires. Nous exigeâmes de la viande fraîche, puisque le bétail

25 considérable et varié encombrait. Nous insistâmes sur la distribution des

26 deux repas quotidiens. Nous souhaitâmes moins d’encombrement et plus de 27 propreté. Nous demandâmes une répartition des corvées étendues à

28 l’ensemble du convoi et non plus assignées exclusivement à la plèbe. Nous 29 palliâmes l’absence de lits en récupérant des couvertures en laine, espérant 30 ainsi atténuer l’inconfort des planches et les rigueurs du froid sur le pont.

31 Enfin nous veillâmes plus tardivement en soirées afin de célébrer nos

32 mânes, poètes et héros légendaires pour qu’ils soulagent nos tourments et 33 déjouent l’infortune sur ce rafiot. D’aucuns impatients et désinvoltes

34 témoignèrent dans leur frasque des signes d’insubordination. Ils sacrifièrent 35 coqs, cabris et verrats puis investirent les cuisines sur le pont. Révoltés

36 depuis une dizaine de jours, la mine enjouée nous puisions abondamment 37 dans les réserves et nous nous sustentions. Les stocks d’arack s’évaporèrent 38 en entretenant hardiesse et hilarité. Imbu de tafia, une volupté s’exhalait de 39 mon corps repu. Le visage replet, l’esprit débridé exultant et pétulant, je me 40 targuais de cette aventure inédite et impromptue. Nos conduites

41 intempestives cantonnèrent l’équipage dans le grand gaillard. Défiance et 42 suspicions sous-tendaient les relations. Le capitaine tenta infructueusement 43 d’identifier les meneurs et fauteurs de trouble. Il se présenta accompagné de 44 son équipage, soit une douzaine de personnes pour contrecarrer nos projets 45 en vain. Même les nuits, les matelots n’osaient s’aventurer pour manœuvrer 46 au-delà de la rambarde de peur d’être frappés. Des menaces réelles pesaient 47 sur la bonne marche du voilier. Équipage et convoi risquaient à tout

48 moment de subir un désastre. Tous les Européens périraient, et le Sparfel

49 s’apprêterait sûrement à nous engluer dans cet océan abyssal.

[résolutions]

50 Aux Îles Maldives à la cinquième semaine, le capitaine tenta un

51 subterfuge pour reconquérir la maîtrise absolue du voilier. Apercevant et se 52 rapprochant d’un navire anglais, le médecin Bouvet accompagné d’un

53 officier et d’un matelot s’y rendent subrepticement la nuit. Après les

54 pourparlers ils s’en retournent armés et satisfaits. Ils exposent leur butin au 55 capitaine : mousquetons, baïonnettes, pistolets d’abordage, revolvers et

56 sabres. Ravis et confiants, ils projettent immédiatement de mater la

57 rébellion et de châtier les révoltés du Sparfel. Prétextant une sordide affaire 58 de mœurs entre prostituées et matelots, l’équipage nous apostrophe. Une

59 rixe éclate. Dans le tumulte, des coups de feu chargés de plomb blessent

60 légèrement plusieurs mutins. Deux coolies en vigie sur le passavant sont

61 touchés gravement. Terrorisés par la dangerosité des armes, pusillanimes

62 nous nous replions. Le capitaine estoque la rébellion et nous enchaîne.] <mise en récit des évènements liés à la révolte en utilisant un schéma quinaire>

[situation finale]

A deux semaines de notre arrivée au Coromandel, l’équipage reprit intégralement son emprise sur le convoi. Enhardi et vindicatif, le briscard exerça à son gré récriminations et ostracisme à l’égard des contestataires parias. Que des matelots se rebiffent demeurait certes vraisemblable ! Mais qu’une bande de va-nu-pieds outre-passent ses prérogatives assignées et refusent soumission et discipline, quelle incongruité ! Aussi les réserves alimentaires étaient bien entamées. La seule distribution diurne et parcimonieuse de riz arrosée d’un bouillon de bœuf en conserve n’atténuait même plus la faim des enfants. Que dire alors des adultes rassasiés des restes avariés d’[avèl, ce riz étuvé, séché]<incise sémantique postposée au mot tamoul> et vermoulu datant de mathusalem dont l’intégrité n’inspirait plus confiance !

Se substituant aux réjouissances, les disettes imposées au convoi exsangue répercutèrent sur notre état médical.

Les seins flétris des jeunes mères ne gorgeaient plus les tétées goulues des nourrissons. Les orbites creuses des vieillards témoignaient d’une carence nutritionnelle aiguë et annonçaient l’imminence d’apoplexie.

Au passage de l’extrême sud-est de la péninsule indienne, le quarante-deuxième jour du voyage, posé sur l’océan le Cap Comorin semblait un sémaphore. Le géant de granit s’efforçait-il de nous libérer de ce carcan infernal ? Une vision fantasmatique me fit miroiter des lueurs d’espoir. Nous atterrâmes Karikal le vingt-sept avril. Nous déplorions deux décès intentionnels et une fièvre récurrente affectant une quarantaine de rescapés au débarquement. Sans notre aventure équatoriale, le bilan médical en serait catastrophique ! Dès le lendemain le Sparfel largua les amarres. Il retint dans ses entrailles, Khaderbux mon frère de labeur et une douzaine d’émigrants qui embarquèrent à Calcutta en mille huit cent soixante. La goélette s’apprêtait promptement à régurgiter le fiel coolie dans le golfe du Bengale…

« -En dépit des secours réclamés, infirmes, nos camarades regagnèrent difficilement leurs villages fort éloignés à l’intérieur des terres ! » avouait [Appassamy] <narrateur 1> en me livrant ses confidences désabusées sur l’avenir de tous les rapatriés. [Khaderbux] <narrateur 2> attentif au récit et témoin des péripéties confirmait les réminiscences du moribond :

« -Aussitôt débarqués, les infirmes se livraient immédiatement à la mendicité ! »

L’ami coolie prolongeait l’odyssée d’une verve non moins diserte. [narrataire : chirurgien navigant] < étagement énonciatif d’un chant polyphonique>

IV-Lexique

Amplification : développement d’une idée par le style, qui lui donne plus de richesse et de force.

-Compendium : condensé, abrégé.

-Générique : la classification générique a trait à l’intertextualité, et consiste à déterminer les relations que les œuvres entretiennent entre elles.

-Gnomique (présent) : se dit d’une forme verbale (temps, mode) qui sert à exprimer une idée générale.

-Epistémé : configuration du savoir rendant possibles les différentes formes de science à une époque donnée.

-Esthétiser : poétiser, embellir, idéaliser.

-Herméneutique : activité qui pour objet l’interprétation des textes, des phénomènes considérés en tant que signes.

-Heuristique : tâche prioritaire pour l’historien qui consiste à inventorier les matériaux disponibles.

-Homodiégétique : le narrateur est un personnage du récit.

-Introspection : « regarder l’intérieur » ; observation d’une conscience individuelle par elle-même.

-Mémoire : « elle est portée par les groupes vivants et, à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations », d’après Pierre Nora.

-Méthode heuristique : qui favorise la découverte de faits de théories ; histoire, relatif à la collecte des documents.

-Monodie (épistolaire) : écriture mélodique ne comprenant qu’une seule voix vs choral.

-Pantomime : art d’exprimer des sentiments, des idées, par des attitudes, des gestes sans paroles.

-Testimonial : fondé sur des témoignages.

-Utopie : toute idée, tout projet considéré comme irréalisable, chimérique.

-Viatique : argent, provisions que l’on donne pour faire un voyage.

V-Bibliographie

Histoire

Thèses, relations médicales, décret, instructions, traités d’adjudication

-G.M.A. ADOLPHE, 1871, Considérations hygiéniques et médicales sur le transport des immigrants indiens. Montpellier

-A.G.M. ALLANIC, 1871, Transport des immigrants indiens. Considérations hygiéniques et médicales.Thèse soutenue à la Faculté de Montpellier, le 27 novembre 1871, 64 p.

-AURILLAC, « Rapport médical du British Navy de Calcutta vers Fort-de-France, en 1874 ». Service historique de la marine à Vincennes.

-A.COUSTAN, 1867, Hygiène d’un convoi d’immigrants indiens au lazaret de l’île Bourbon. Thèse de médecine, Montpellier.

Décrets, Arrêtés et Instructions (concernant l’immigration des travailleurs aux colonies, les engagements de travail et la police de vagabondage). Typ. De Lahuppe, 1852, 55 p.

-FLACOURT, 1907, Traité de gré à gré, réglant les conditions de rapatriement d’immigrants, en 1907, par la Compagnie des Messageries Maritimes.Service de l’immigration, Saint-Denis.

-Gouvernor Général of India (1871)-The Indian Emigration Act. Act n°VII of 1871, pp.1-32, three schedule, p.33-40. Office supt.Govt.Printing, n°8517 L/C/17/3.

-C.LAGRANGE, 1862, Cahier des charges pour l’introduction à la Réunion, des contingents de travailleurs indiens à engager à Pondichéry et à karikal en vertu de la convention internationale du 10 août 1861, Saint-Denis, Lahuppe, G., 8 p.

-LECLERC, Chirurgien de première classe, délégué du gouvernement, « Immigration indienne », sur le transport de 429 Indiens de Pondichéry vers la Martinique par le navire le Siam, extrait de la Revue Algérienne et Coloniale, mars 1860, Paris, 20 p.

-LOUGNON, 1891, Cahier des charges et conditions particulières au transport à Pondichéry d’un convoi de trois cent cinquante immigrants indien environ à rapatrier. Service de l’immigration. Saint-Denis, Ile de la Réunion. Lahuppe, G., 8 p.

-Ministère de la Marine et des Colonies (1865), -Instructions pour les chirurgiens de la marine, délégués du gouvernement sur les navires affectés au transport d’immigrants dans les colonies françaises, 5 p.

-Ordre de service pour le transport d’un convoi d’émigrants indiens. Imprimerie Impériale, 7 p.-M.J., PLOMB, « Rapport médical sur un voyage de rapatriement d’Indiens des Antilles Françaises à Pondichéry, en 1865. » Service historique de la marine à Vincennes.

-E.ROUBAUD, 1868, Voyage d’émigrants indiens. Relation médicale effectuée de Pondichéry à la Pointe-à-Pitre, sur le navire la Thérésa. Extraits des Archives de médecine navale, tome IX, mai et juin.

-M.VEZIER, 1982, Les chirurgiens navigans français de l’émigration indienne au XIXè siècle vers les Mascareignes et les Antilles. Thèse de médecine. 1982, Nantes, 286 p.

Etudes historiques

-Piet, C., EMMER, « Les navires de coolies. Le transport de travailleurs engagés entre Calcutta et Paramaribo, 1873-1921 », dans, Histoire d’Outre-Mer, Mélange en l’honneur de Jean-Louis Miège, Université de Provence, tome 2, Aix-en-Provence, 1992, p.657-675.

-Sully, Santa, GOVINDIN, « Les retours : convois lugubres et désillusions », p.133-141, dans, Les engagés indiens, Ile de La Réunion, XIXè siècle, Azalées éditions, Saint-Denis, 1994, 191 p. ; -‘Historiographie des convoyages d’engagés indiens : sources imprimées, manuscrites et multimedia’ dans, « Historical study and audio-visual aids : On the repatriation of engaged indians in the Indian Ocean, and the example of the Sparfel, a convoy of coolies from Reunion island towards Calcutta in 1867”, in, Histories from the sea, multimedia for understanding and teaching Europe-South Asia maritime heritage, International Conference 30-31 january 2007, India International Centre, organised by Centre for French and Francophone Studies Jawaharlal Nehru University, Delhi ; -« Migrations et identités indiennes avec le navire Saint-Bernard : Premier convoi d’engagés émigrant de Calcutta vers La Réunion en 1860 », Grand Séminaire des Géographes et des Historiens, Université de La Réunion, octobre 2009, Saint-Denis, 11 pages.

-Firmin, LACPATIA, « Tableaux statistiques n°VI et VII » p.86-87-89, dans, Les Indiens de la Réunion : -Origine et recrutement, tome 1, 1982, 104 p. ; « Etat des Indiens de 1828 à 1848 », p.81-82, dans, -La vie sociale, tome 2, 1983, Saint-Denis, NID.

-SINGARAVELOU, « Les rapatriements », p.57-60, dans, Les Indiens de la Guadeloupe, imprimerie Deniaud, 1975, 239 p.

-Michèle, MARIMOUTOU-OBERLE, « Se faire rapatrier », p.125-130, dans, -Les engagés du sucre, collection 20 désanm, Océan Edition, Saint-André 1999, 166 p.

-Gilbert, Krishna, PONAMA, « Etat sanitaire d’un convoi d’émigrants de l’Inde vers la Guadeloupe », dans, Revue Carbet, n° 9, décembre 1989, p.59-67.

-Jacques, WEBER, « La vie quotidienne à bord des « coolies ships » à destination des Antilles. Traite des Noirs et « coolie trade » : la traversée », dans, Les Indes antillaises : présence et situation des communautés indiennes en milieu caribéen, Touson Roger (ed.)., L’Harmattan, Paris, 1994.

Littérature

-Joel, BENJAMIN, Laksmi KALICHARN, Ian, MACDONALD & Lloyd, SEAWAR (Eds), They came in ships : An anthology of Indo- Guyanese Prose and Poetry, Ledds : Peepal Tree Press, 1998.

-Véronique, BRAGUARD, -« Terre Mer : quand la traversée des eaux noires devient mer(e) originale. L’odyssée poétique des écrivaines indo-Caribéennes ». Notre Librairie : Revue des littératures du sud (N° 136, janvier-avril 1999), p.110-123 ; -« Massalification poétiques : quand Khal Torabully chante les mots/maux de la traversée », dans, Actes du Colloque, les discours francophone(s) sur l’Océan Indien, (Ile Maurice) à paraître.

-Sully, Santa, GOVINDIN, -La tragédie d’Appassamy ou Récit d’un étonnant voyageur, épopée en douze chants, Editions le Germ, Chennaï 2007, 120 p.

-Ecriture de fiction, Ecriture du voyage,Université de Picardie - Jules Verne, Centre d'Etudes du Roman et du Romanesque, DRAC, 5, rue H. Daussy, Amiens en partenariat avec Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (C.R.L.V.) Les 2 et 3 décembre 1999, à l'Université de Picardie - Jules Verne Organisateurs: M.C. GOMEZ-GERAUD et Ph. ANTOINE. Actes publiés aux Presses de l'Université de Paris-Sorbonne (2001).

-Sophie LINON-CHIPON, Gallia orientalis.Voyages aux Indes orientales (1529-1722). Poétique et imaginaire d'un genre littéraire en formation.

-Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité,Actes du 11e colloque international du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, 1998, Nice. Études réunies et présentées par Sophie LINON-CHINON, Véronique MAGRI-MOURGUES et Sarga MOUSSA. Nice, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines, 1998, 407 p.

-François, MOUREAU, -« La littérature des voyages maritimes, du classicisme au Lumières », Revue d’Histoire maritime, numéro spécial : « La percée d l’Europe sur les océans, vers 1690-vers 1790 », 1ère année, n°1, octobre 1997, p.243-264 ; -éd., Métamorphose du récit de voyages, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1986.