48 25 août 2012 claude

49 25 août 2012 emmanuel

50 germ

51 27 août 2012 céline

52 12 septemb

Par govindin, le 27.12.2012

http://www.ind ereunion.net/a ctu/suryava/sv 6.mp3

Par Anonyme, le 14.10.2012

n° 47 dominique juin 2012http://gov indin.centerbl og.net

Par govindin, le 27.07.2012

lucay le 17/06/2012 46 n° 5896638http:// govindin.cente rblog.net

Par govindin, le 20.06.2012

antoine 26/05/2012 45 n°7861241 http://govindi n.centerblog.n et

Par govindin, le 01.06.2012

· Les pénitences de Tilordilèn

· Les engagés indiens à La Réunion au XIXe siècle

· Grand-Manicon et autres textes

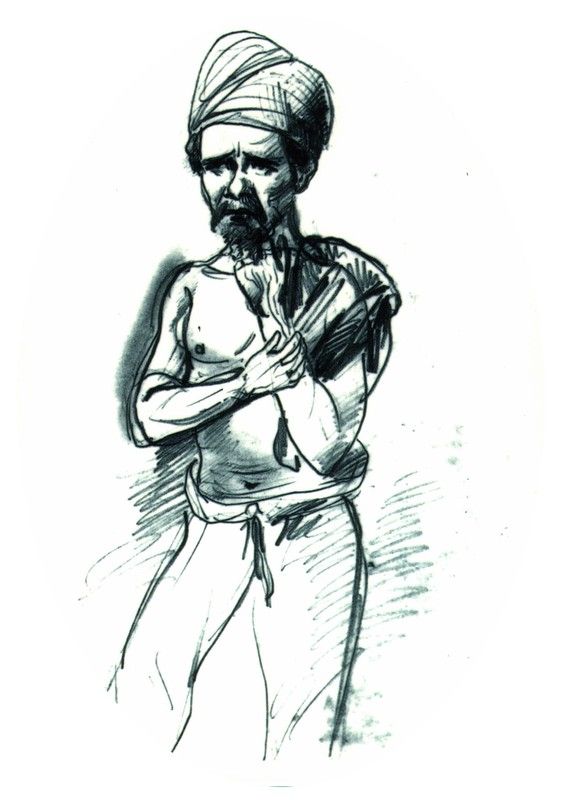

· Icône des engagés indiens dans le camp

· BARLDON

· Retour vers Calcutta

· Padon & Vanavarson

· Bio-bibliographie

· Les chants du vartial

· Rapatriement vers Calcutta (II) Annexes

· La tragédie d'Appassamy

· Indianité & Insularité créole

Date de création : 11.03.2012

Dernière mise à jour :

30.04.2012

12 articles

La tragédie d'Appassamy

Fiction & Narration dans la Tragédie d’Appassamy

fiction

Cette histoire singulière balise la trajectoire empruntée par des coolies entre le Sub-continent Indien et l’Archipel des Mascareignes. Le cadre spatio-temporel se situe dans la période coloniale du XIXè siècle et rend compte des atrocités de l’engagisme depuis son appareillage des villages indiens jusqu’aux camps malbars. Le protagoniste Appassamy lutte désespérément contre les assauts de l’oligarchie blanche. Son odyssée de la souffrance part de l’Inde des asservis, traverse l’océan, s’arrime dans les cannaies pour se prolonger au retour à un comptoir des établissements français au Coromandel.

Sur les traces de sa mère convolée par les propagateurs de la foi chrétienne, Appassamy éphèbe de seize années s’évade d’un orphelinat à Manarkoïl. Alléché par les offres mirobolantes des mestrys, il s’enrôle pour Birboon Desh en quête de Sœur Annamalé. Durant l’épreuve d’isolement en quarantaine au lazaret, il ne peut consolider une idylle avec Kamatchi, une nymphe qui disparaît dans les entrailles de l’île à sucre. Après une expérience insulaire, il rentre en Inde, déambule pendant plusieurs mois le pays tamoul, et persuade sa cadette Kavéri de l’accompagner à l’île Bourbon. Il l’affecte d’une mission humanitaire au profit des enfants esseulés dans les camps d’engagés. Feignant l’instruction religieuse, les deux orphelins ambitionnent d’éveiller les consciences indiennes afin de s’insurger contre l’oppression de la société de plantation. En proie aux malversations sur les lieux de travail, Appassamy s’insurge contre l’autorité des planteurs et vagabonde, contestant de facto le système pervers de la plantocratie. Se rapprochant des chrétiens de la capitale à l’église de Saint-Thomas des Indiens, un mouvement de résistance et d’entre aide s’instaure dans la communauté et Appassamy décroche une activité clandestine. Son expérience dans le colonat partiaire se révèle infructueuse. Dénoncé par un Indien patenté, il passe plusieurs années dans le bagne colonial et purge ses peines au sein des ateliers, puis transmet ses confessions à Nallatamby, un chrétien Maléalon, cocher du Consul britannique à la Réunion. Son plaidoyer est destiné au Commissaire international d’enquête, Sir Goldsmid. Dans le tréfonds de la gêole vermoulue, il espère vainement un entretien avec l’officier anglais. Inopinément, l’héraut coolie est conduit manu militari vers la cale du Burdigala. Persona non grata pour ces idées subversives, Appassamy retourne contre sa volonté vers la mater indica. Avec KhaderBux son alter ego, ils échouent dans un cimetière près de Pondichéry. Epris d’idées novatrices, conditionnées par l’expérience inédite dans la promiscuité des dépôts, de l’exiguïté des entreponts et du malaxage socioculturel des camps « tabisman », Appassamy dénoncent au pays tamoul les atrocités de l’engagisme. Il subit les violences des recruteurs et se réfugie à Chellambarom. S’exposant à la furie des mânes coolies, il demeure dans un état psychédélique et meurt dans les bras du chirurgien navigant Doressamy Adichayam.

Thématique originale

Aucune fiction n’a abordé ce thème du retour vers la terre ancestrale. Le rapatriement demeure refoulé dans l’imaginaire des esthètes lesquels privilégient l’intégration et l’assimilation des coolies. Le rapatriement d’engagés fut certes un fantasme, car à peine une dizaine de milliers d’immigrants indiens sont retournés de la Réunion vers l’Inde dans des conditions exécrables. Les convoyages à l’aller et au retour constituent une part importante de l’ouvrage et dévoile les conditions inhumaines du transport des personnes souvent assimilées aux esclaves sur les anciens négriers reconvertis de surcroît en coolie-ship.

narration

la Tragédie d’Appassamyou récit d’un étonnant voyageur illustre un projet littéraire insolite. Le temps de la narration circulaire impose une sinuosité à l’écriture. Le récit analeptique se caractérise par un début in media res. Diégétique au début, elle s’achemine vers un récit mimétique. L’esthétique réaliste alterne avec une tonalité fantastique in fine. Mis en abîme, la thématique coolie est transposée dans cette œuvre à l’échelle même des personnages. Narrateur homodiégétique, le chirurgien navigant réceptionne la parole des protagonistes et assume la fonction de narrataire. Cette stratégie énonciative prétexte ainsi à une prise de parole a posteriori de l’engagé indien. La tragédie d’Appassamy est un recueil constitué de neuf chants et on peut le qualifier d’épopée des anciens migrants. Son écriture superposée et épurée se conjugue à un style élaboré. Il ne s’agit pas seulement d’un récit historique car la part donnée à l’imaginaire exhibe la créativité dans le traitement lexical et thématique. Ce récit exhume la mémoire des engagés à travers une prose et une texture originales : -les chants II, III, X traitent de l’Inde ; -I, IV, IX de convoyage en Océan Indien ; -V, VI, VII de la Réunion ; -le texte VIII « les confessions d’Appassamy » est un plaidoyer qui ancre la narration dans un enjeu discursif.

GOVINDIN Sully Santa